今回はPythonで文字列を表示する方法を解説します。

前回の記事でPythonがひとまず動かせるようになりました。今回からPythonの文法について1つずつ説明していきます。

「プログラミングって難しい」というイメージを持つ人が多いです。しかしPythonに関しては文法がシンプルなため、そうでもありません。

大切なのは、基礎の基礎から一歩ずつ理解していくことです。まずはPythonで文字列を表示するという一番基本的なことを理解しましょう。

Pythonの「print」とは?

前回の環境構築の最後に、Pythonの動作チェックをするために、以下のソースコードを書いたと思います。

=====コード例=====

print(‘Hello World’)

=====コード例=====

こちらの意味について解説します。

Pythonで文字列を表示する場合「print」を使います。そして()の中に、出力したい文字列を書き「’」で囲みます。

※「”」で囲んでも大丈夫です。

今回でいうと「Hello World」と表示がされるようになります。

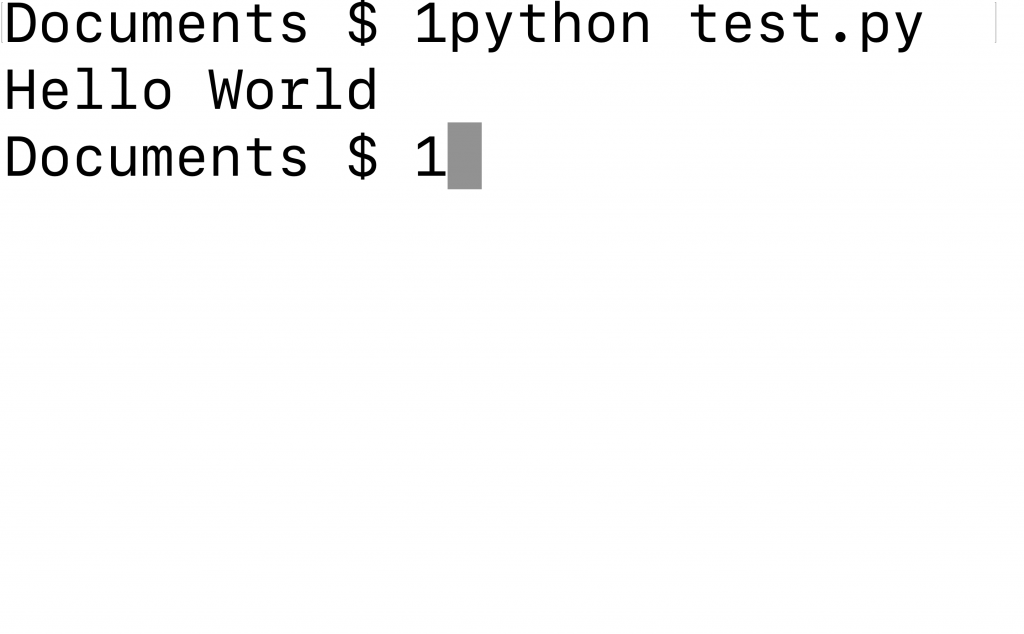

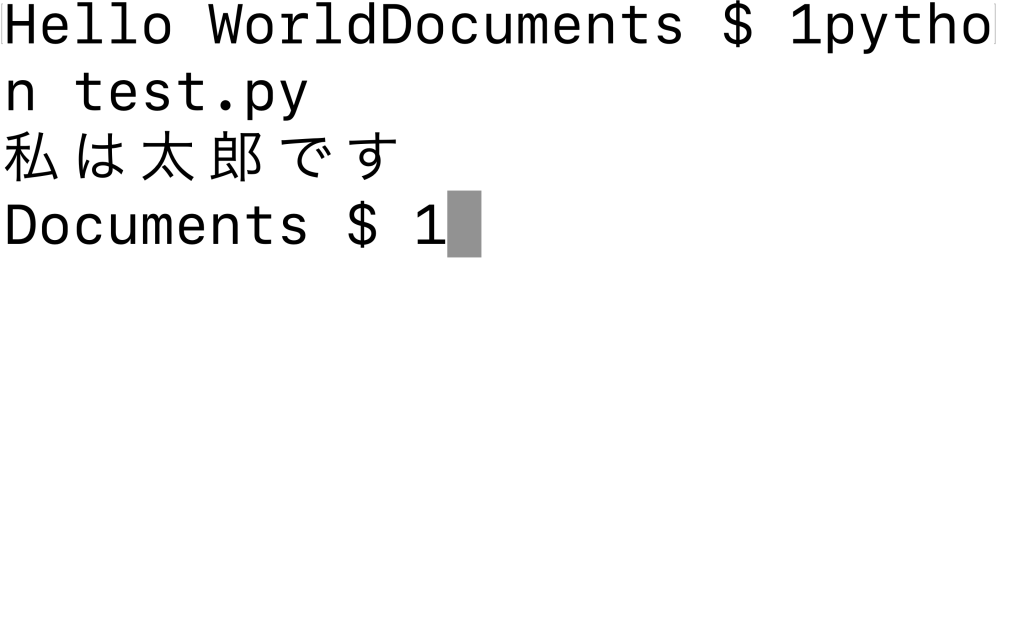

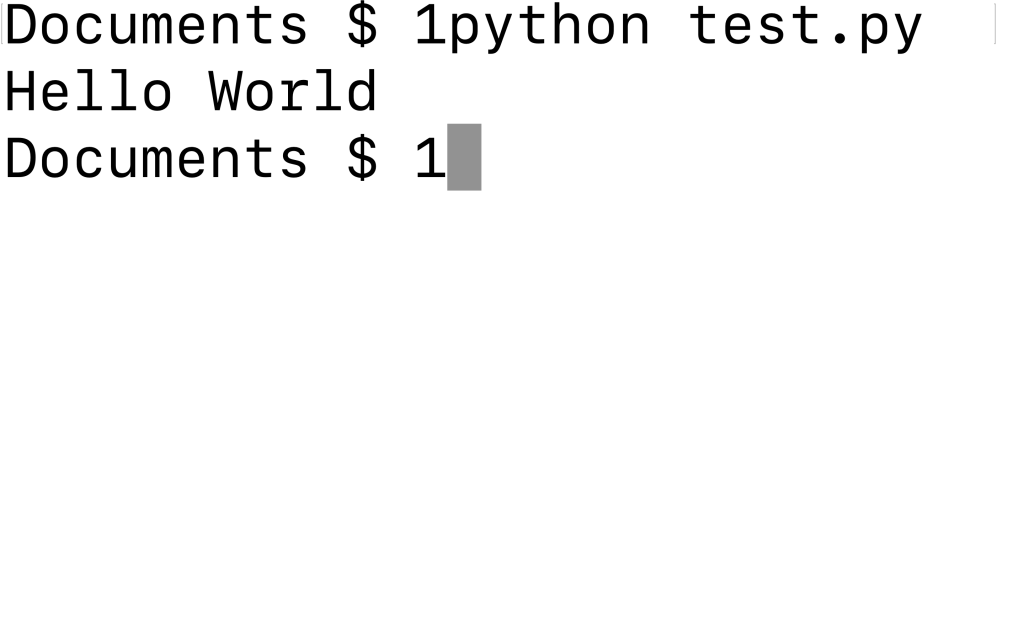

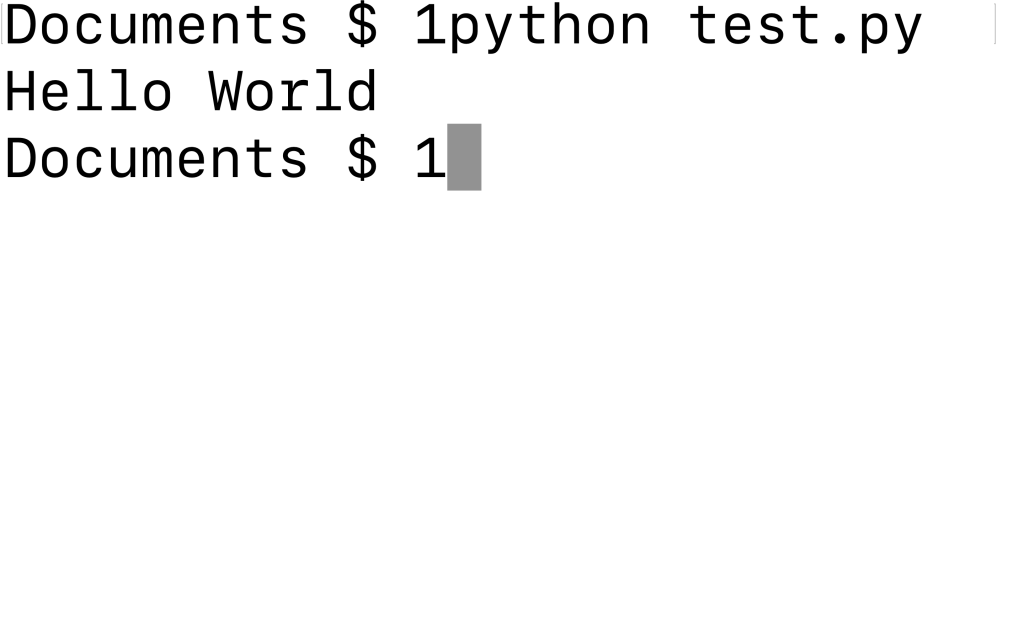

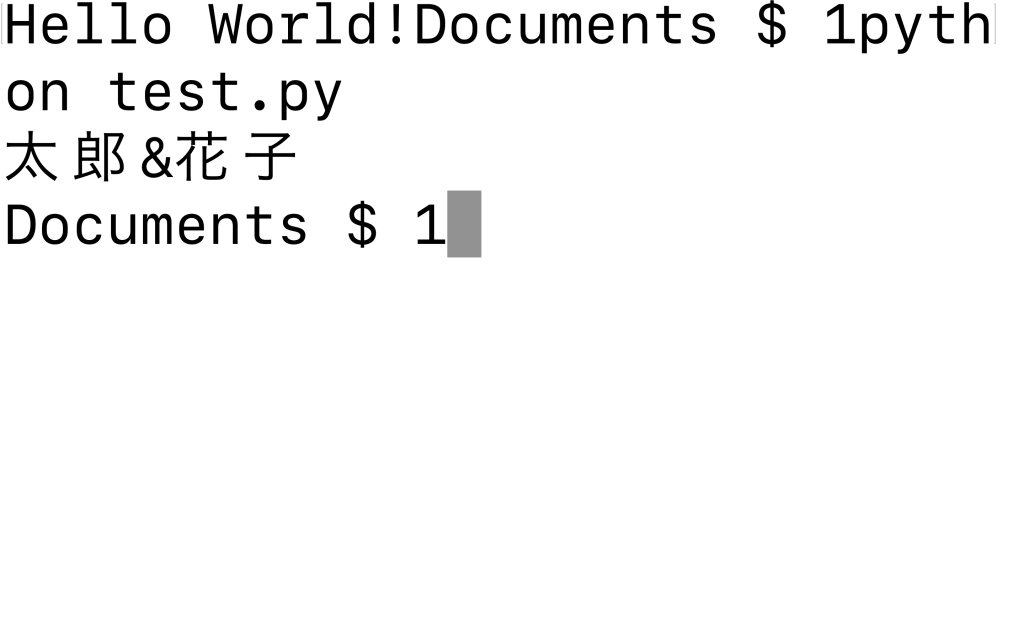

○実行結果

このように「print」を使うと、Pythonで何らかの文字列を表示することができるのです。

覚えておきたいPythonの様々な文字列表示方法

基本的に文字列の表示方法は、さきほど解説した通りです。

ここからは、文字列の様々な表示方法についてみていきましょう。

- 改行をしないで表示させる

- 文字列同士を結合させて表示させる

- 変数を使って表示させる

- 文字列と変数を合わせて表示させる

1つ1つの単元で、ソースコード例も紹介するので、実際にコードを実行しながら覚えていきましょう。

改行をしないで表示させる

さきほどの例だと「Hello World」と表示した後、一行改行がされています。

改行をせずに表示したい場合は、このように書いてください。

=====コード例=====

print(‘Hello World’, end=”)

=====コード例=====

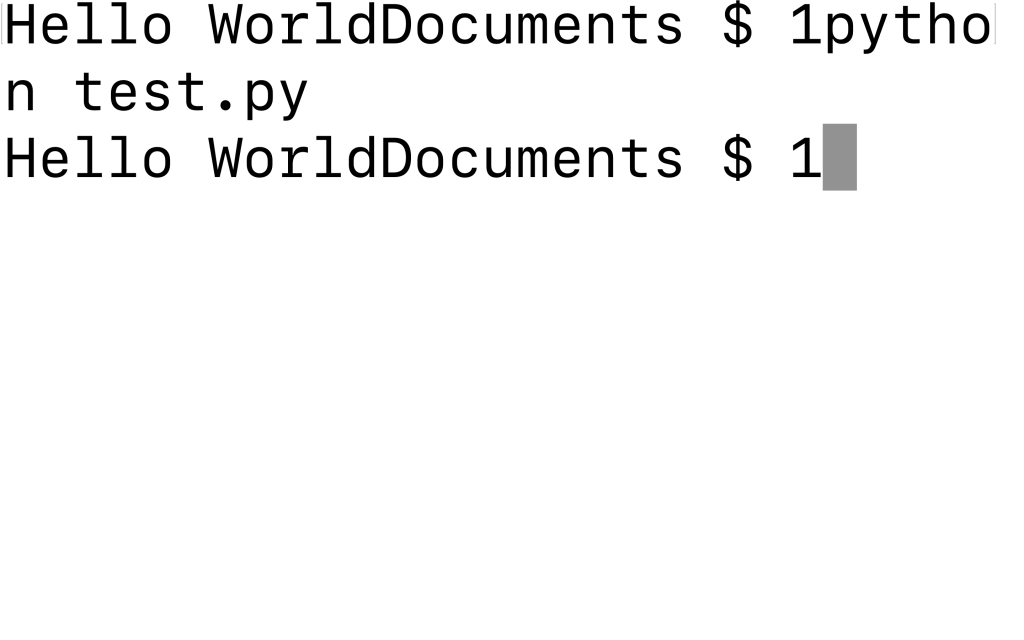

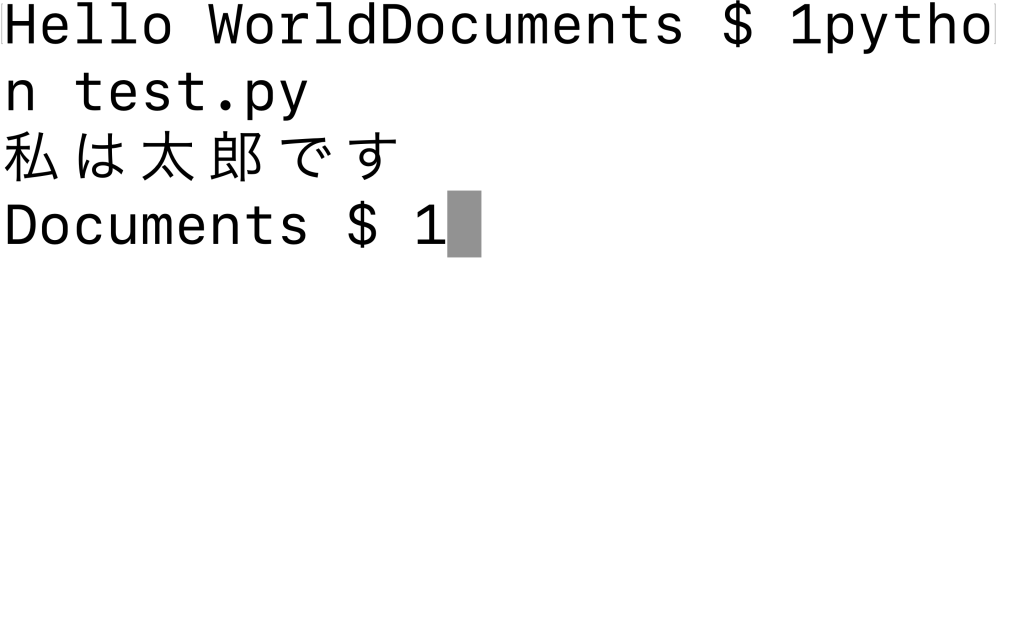

○実行結果

「print」の()の最後に【, end=”】を入れると、改行せずに表示ができます。

改行したくないこともよくあるので、覚えておくと良いでしょう。

文字列同士を結合させて表示させる

2つの文字列を同士をくっけて表示させる方法です。

文字列を結合させる場合は「+」を使います。

=====コード例=====

print(‘私は’ + ‘太郎です’)

=====コード例=====

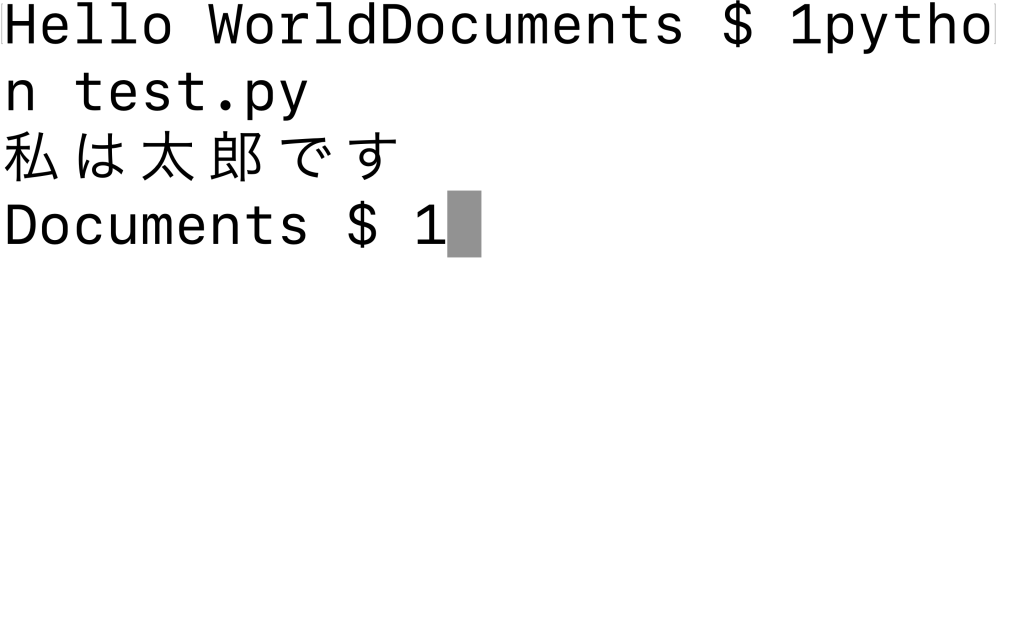

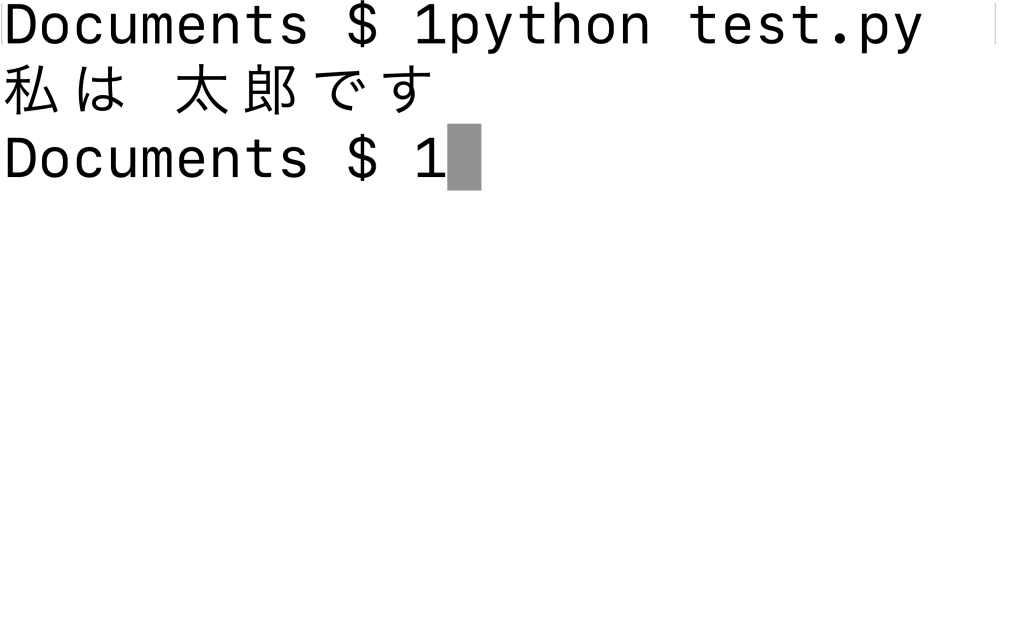

○実行結果

上記のコードを実行すると「私は太郎です」と表示されます。

また「+」ではなく、「,」を使うことで、文字列の間にスペースを入れて結合させることが可能です。

=====コード例=====

print(‘私は’ , ‘太郎です’)

=====コード例=====

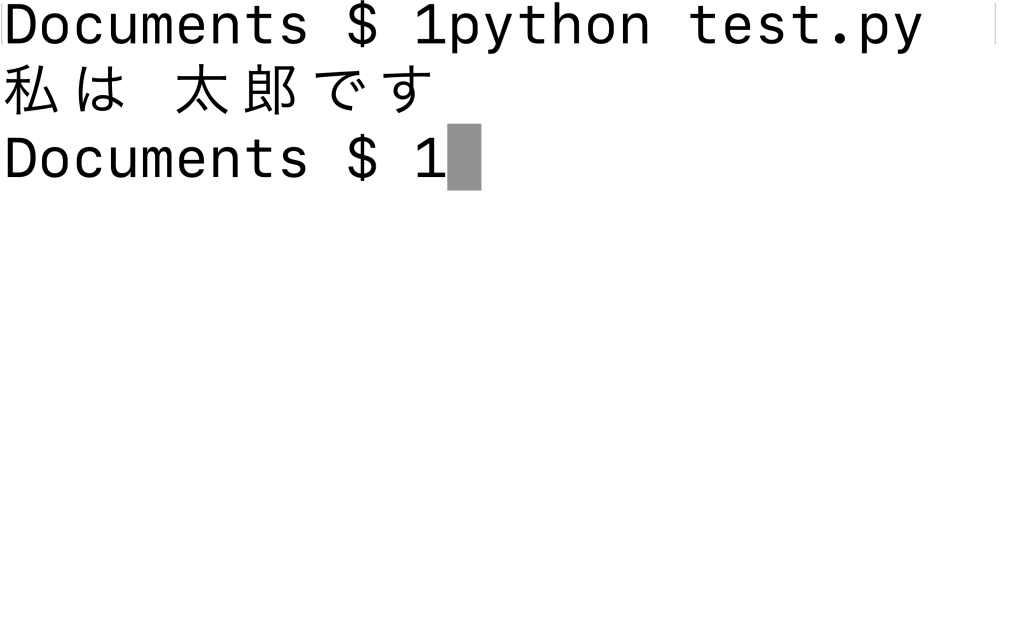

○実行結果

上記のコードを実行し「私は」と「太郎です」の間にスペースが入ることを確認しましょう。

変数を使って表示させる

続いて、「変数」を使って表示させる方法です。

プログラミング言語における「変数」とは、データを一時的に格納するためのものです。

変数に関する詳しい説明は後ほど行うので、ここではやり方だけ覚えましょう。

=====コード例=====

data = ‘Hello World’

print(data)

=====コード例=====

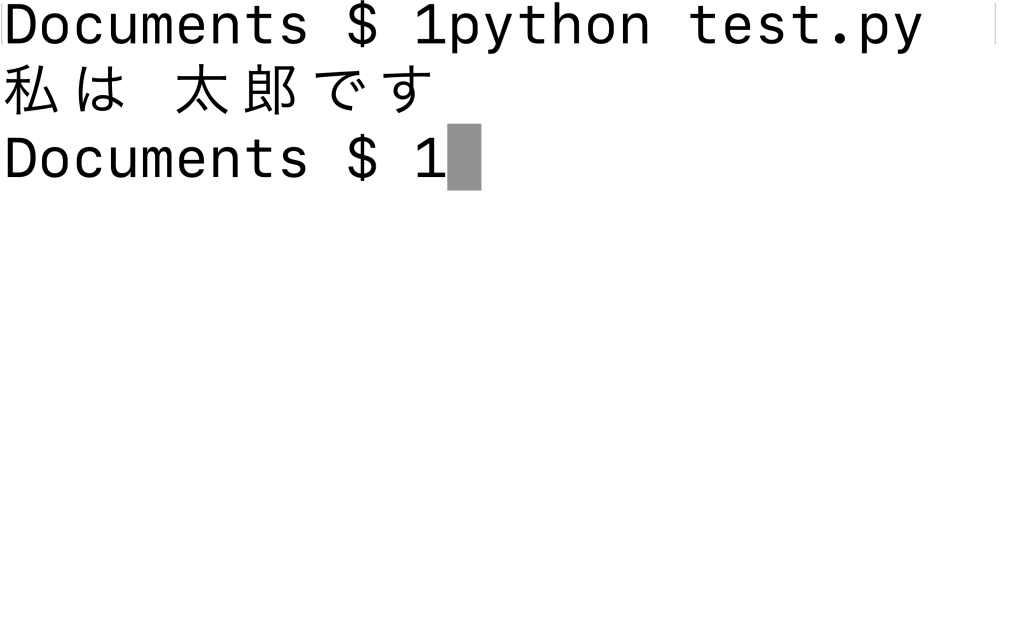

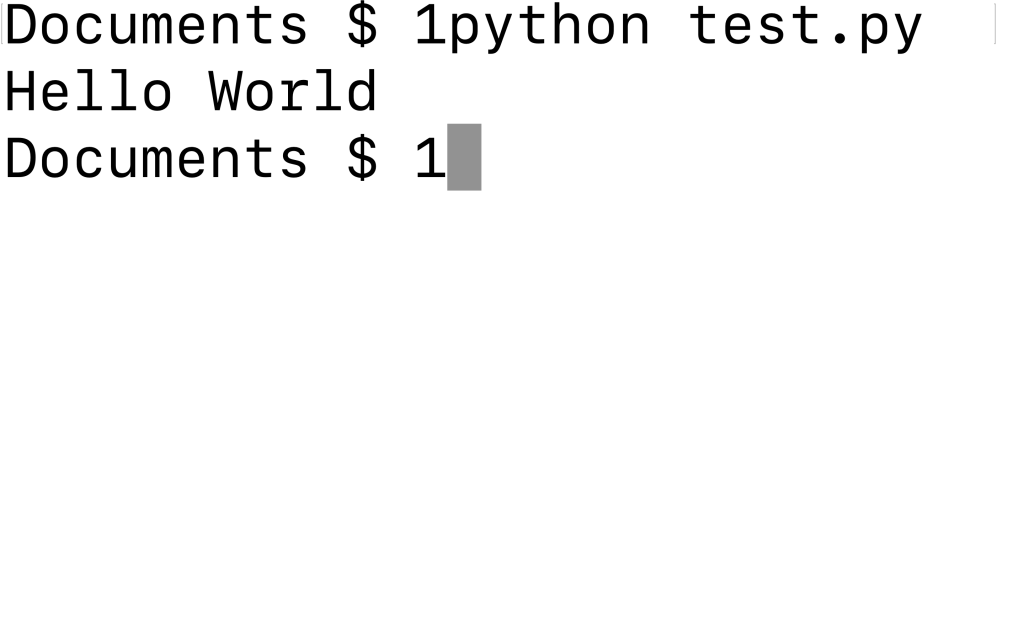

○実行結果

上記のコードではまず「data」という変数に、「Hello World」という文字列を代入しています。

そしてprintを使って、「data」の中身を表示を表示させています。

このように、printは変数に入れた値も表示させることが可能です。

文字列と変数を合わせて表示させる

文字列と変数を合わせて表示させるやり方をみていきましょう。

=====コード例=====

data = ‘Hello World’

print(data + ‘こんにちは世界’)

=====コード例=====

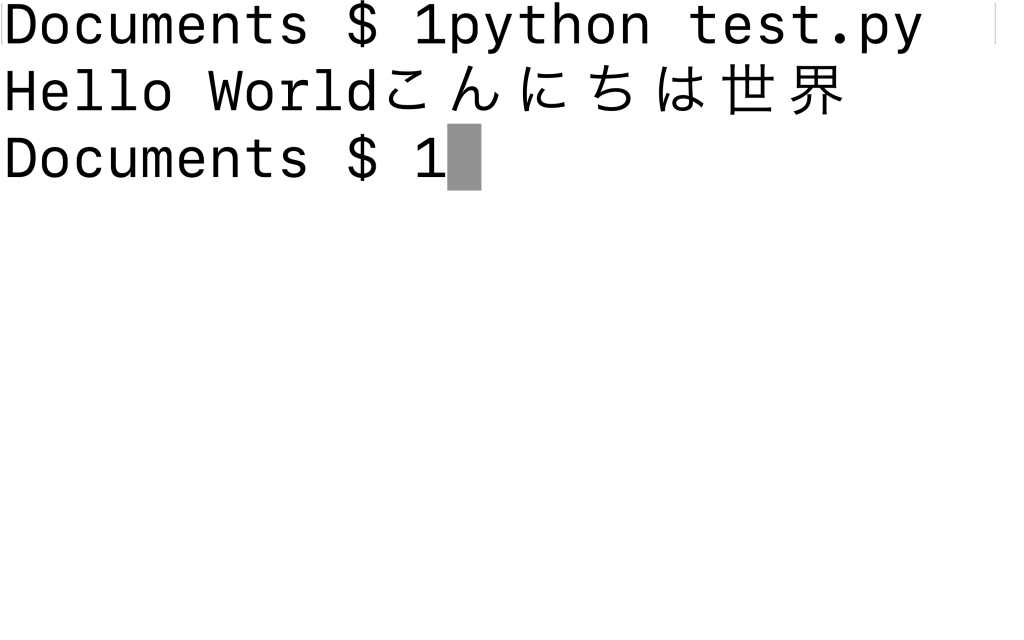

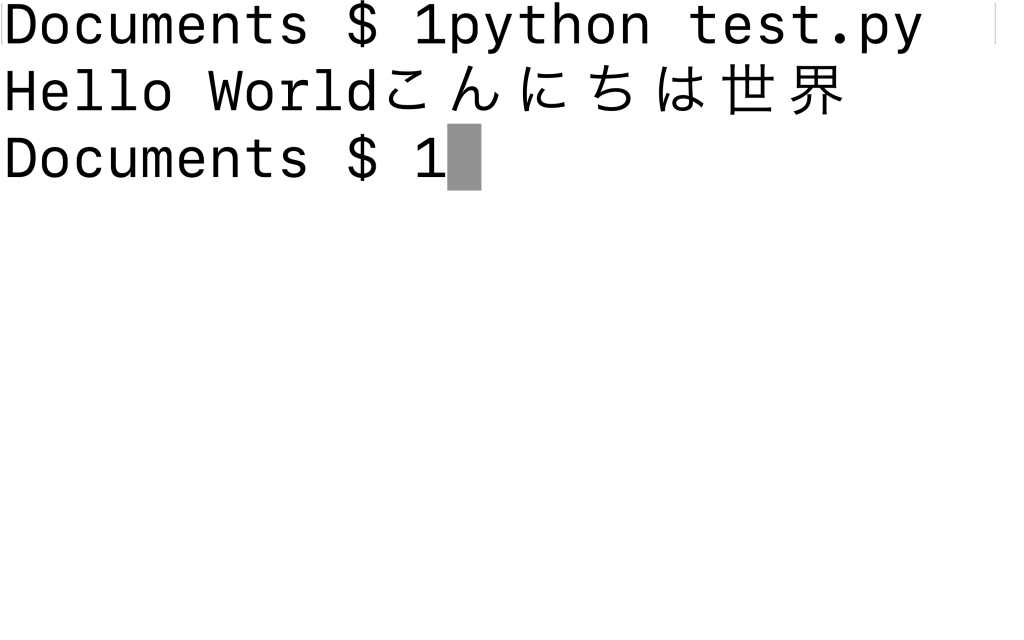

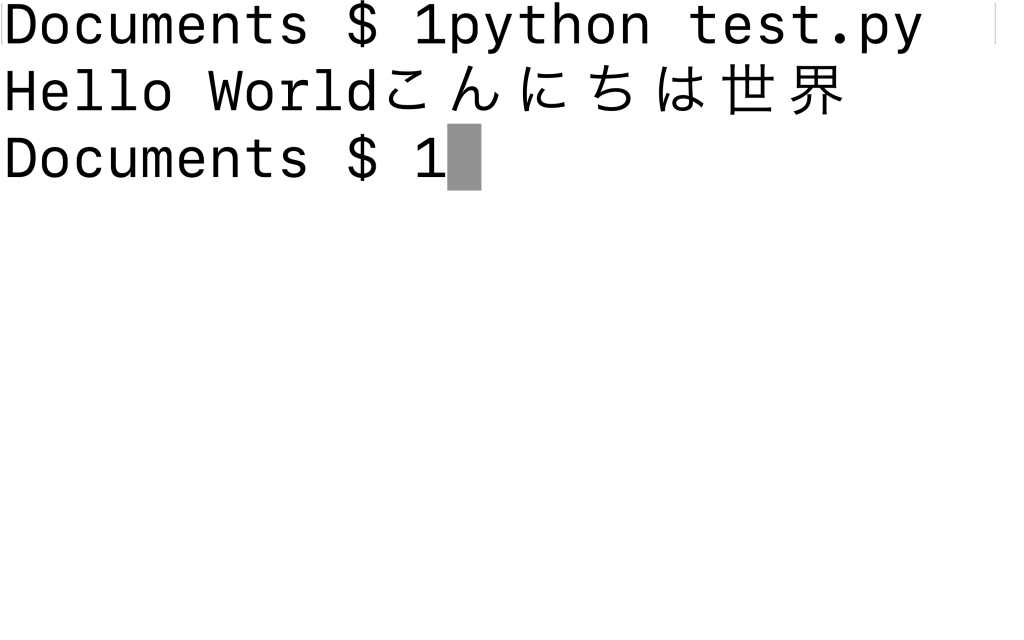

○実行結果

先程と同じく「data」という変数に文字列を代入しています。

次に「data」の中身と「こんにちは世界」を「+」で結合させ、表示させています。

このような感じの表示方法もよく行われます。

応用:printの引数を使ってみる

ここからは応用編です。printの「引数」を使って、色々な表示方法を行ってみましょう。

引数とは、pythonに対して「ここはこうして」と命令するためのものです。

引数に関しても、後程詳しく解説します。ここでは「こんなこともできるんだな」ぐらいの理解で大丈夫です。

ここでは代表的な2つの引数を紹介します。

- 引数end⇒指定した文字列が後ろに表示できる

- 引数sep⇒指定した文字で文字列を区切れる

引数end⇒指定した文字列が後ろに表示できる

引数endに文字列を指定すると、その文字列が後ろに表示されるようになります。

例をみていきましょう。

=====コード例=====

print(‘Hello World’, end=’!’)

=====コード例=====

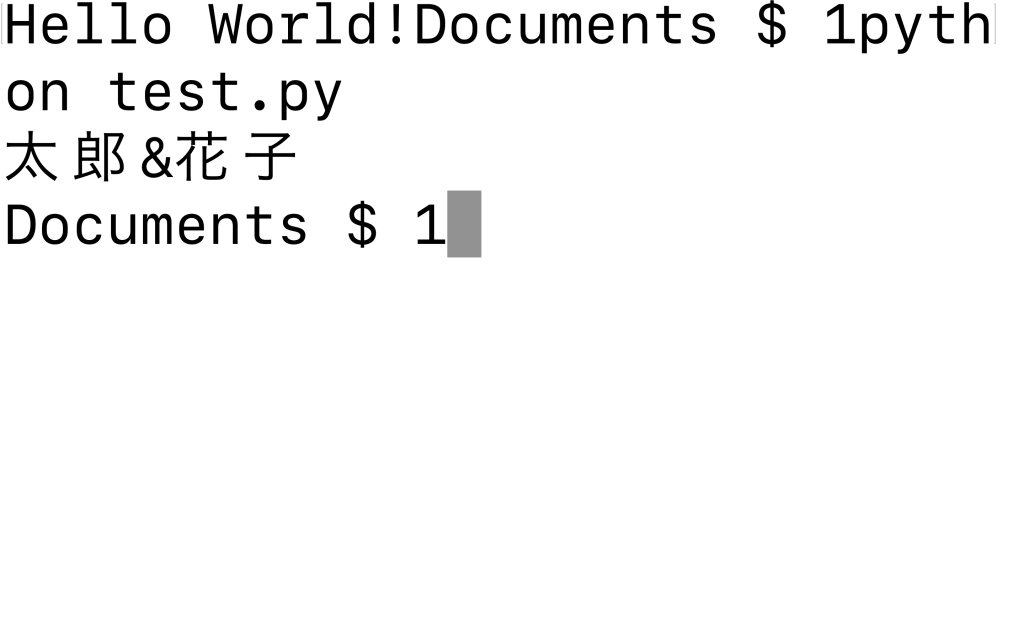

○実行結果

上記のコードを実行すると「Hello World!」と表示されます。

引数endに「!」を指定することで、文字列の最後に「!」が入っています。

引数を指定するときは、「,」で区切って、その後ろにend=【文字列】と書いてください。

このように引数endを使うことで、後ろに文字列を入れることが可能です。

引数sep⇒指定した文字で文字列を区切れる

引数sepを指定すると、指定した文字で区切って表示させることが可能です。

=====コード例=====

print(‘太郎’ , ‘花子’, sep=’&’)

=====コード例=====

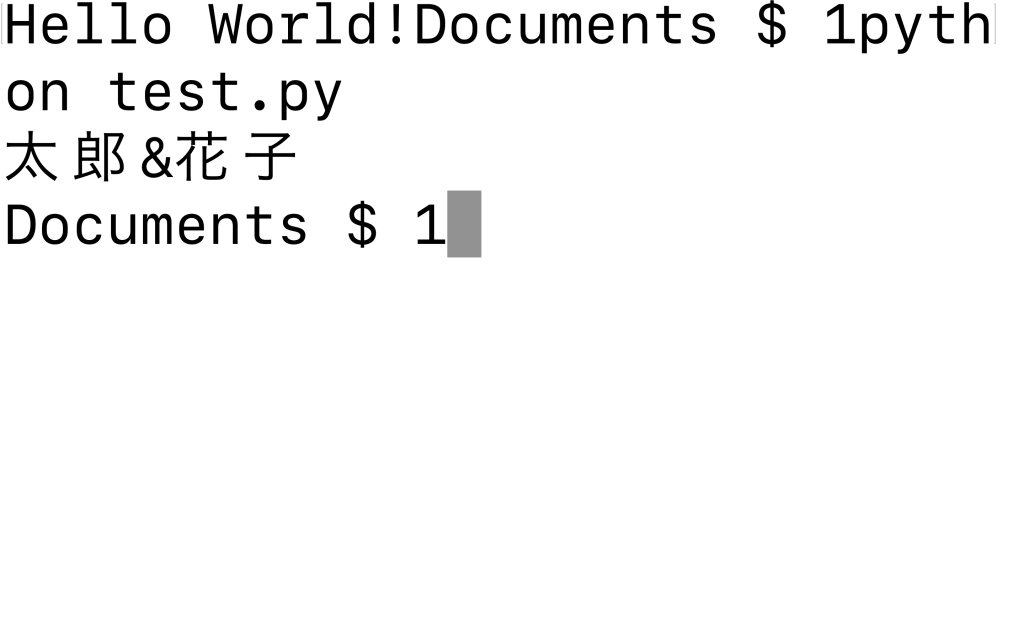

○実行結果

上記の例では太郎と花子を「&」で区切って表示させています。

引数sepもend同様にsep=【文字】と書くことで、その文字で区切ることが可能です。

このように引数sepを使うことで、指定した文字で区切って表示させられます。

まとめ

今回はPythonで文字列を表示させる方法を解説しました。

文字列の表示は、プログラミングの基礎中の基礎ですので、やり方を覚えましょう。

基本的には「print」を使って文字列を表示させられればOKです。

後は「end」や「sep」などの引数も使いこなせると、より良いですね。

次回は、Pythonで足し算や掛け算を行う方法を解説します。

コメント